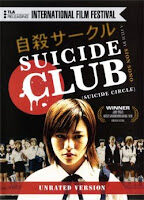

Jisatsu sākuru (Suicide Club)

Jisatsu sākuru (自殺サークル, Suicide Club / Suicide Circle) Regia: Sono Sion. Soggetto: Sono Sion. Sceneggiatura: Sono Sion. Fotografia: Satō Kazuto. Musiche: Hasegawa Tomoki. Montaggio: Oonaga Masahiro. Interpreti: Ishibashi Ryō, Nagase Masatoshi, Hagiwara Sayako, Kamon Yōko, Produzione: Kawamata Seiya, Numata Atsushi. Durata: 99’. Uscita nelle sale giapponesi: 9 marzo 2002

Link: Tom Mes (Midnight’s Eye) – Chris Nelson (dreamlogic.net)

PIA: Commenti: 2/5 All’uscita delle sale: 43/100

Punteggio ★★★1/2

Questo film verrà presentato nella rassegna “Rapporto confidenziale” al 29° Torino Film Festival (29 novembre-3 dicembre). In tale occasione “Sonatine” pubblicherà in collaborazione con il Festival il volume “Il Signore del caos. Il cinema di Sono Sion”, contenente un’intervista inedita a Sono, un’ampia introduzione alla sua opera, alcuni saggi critici e le schede di tutti i film proiettati nella rassegna.

Una dilagante ondata di suicidi si abbatte sulla capitale nipponica coinvolgendo indistintamente la popolazione. Il detective Kuroda Toshiharu (Ishibashi Ryō, interprete di Audition di Miike Takeshi un paio di anni prima), con l’aiuto della sua squadra, inizia le indagini per tentare di far luce sulla faccenda ma invano, finendo col divenirne vittima in prima persona. Malesseri sociali, sottoculture giovanili e mancanza di comunicazione interpersonale indotta dai nuovi media sembrano essere la chiave del dramma, e soltanto per la giovane studentessa Mitsuko si profilerà uno spiraglio di redenzione (sebbene ambiguo e contraddittorio), rifiutando individualmente le dinamiche del gruppo nichilista.

Il film s’inaugura con un suicidio di gruppo, un atto condiviso ed estremo, tanto scioccante quanto privo di giustificazione; una sequenza decisamente coinvolgente che desidera atterrire, colpire il pubblico. Sono mira immediatamente al coinvolgimento emotivo, usando, come spesso accade nel suo cinema, una serie di distonie percettive nel crescendo tensivo del montaggio e dell’azione dei personaggi. La regia alterna una serie di piani oggettivi in campo lungo e piani d’insieme, totali che intendono sancire una scelta condivisa con fermezza e dedizione da un gruppo di studentesse che, tenendosi per mano, si suicida gettandosi sui binari della metropolitana. All’approcciarsi del convoglio, il montaggio velocizza lo scambio dei piani in alternanza, contemporaneamente le studentesse si dispongono in riga, varcano la linea gialla di sicurezza, con sguardo fisso di fronte a loro, ad alta voce intonano una conta e si gettano nel vuoto.

Tale sequenza d’apertura, a cui il film deve molto della sua notorietà, è suggestiva per i suoi accostamenti incongrui che conducono ad una fruizione volutamente distorta e che rappresenteranno nelle opere successive (pensiamo a Strange Circus, Exte e ancora a Cold Fish) una marca stilistica fondamentale del regista. L’incipit funziona non soltanto a livello visivo, grazie ad un gusto perverso dei corpi dilaniati ed un’esibizione del sangue portata all’eccesso e quasi surreale, ma particolarmente per il disorientamento che tende ad indurre. Il segmento è infatti costruito attraverso un attento uso del mezzo tecnico, utilizzando un montaggio che induce aspettativa, i piani d’insieme e la camera a mano del guerrilla shooting – tecnica ereditata dal regista da Satō Hisayasu, che suggerisce immedesimazione e veridicità dell’evento – smorzato ed al contempo sostenuto da una sonorità inesatta, fuori luogo, una melodia di cornamuse quasi celebrativa della messa in scena e della sua tragicità.

Dopo aver ampiamente esibito e caricato l’immagine cinematografica, Sono si sposta però altrove, lavorando sulla sottrazione, sul suggerimento che nega l’esplicitazione e la risoluzione dell’evento. Una metodologia espressiva che l’autore usa nel tratteggiare i passaggi immediatamente successivi, come nella sequenza dei suicidi ambientata nell’ospedale, generativa di spaesamento e realizzata rielaborando alcuni cliché dell’horror tradizionale. Una scelta efficace, che si sposa bene con il generale disordine che impregna la vicenda sia dal punto di vista narrativo che nella sua discontinuità rappresentativa.

La Tokyo di Suicide Club è una metropoli di individui sconnessi, slegati da loro stessi, incapaci di comprendere e di ascoltare il prossimo che sta loro accanto. È un divario crescente, una frattura che separa i bambini dai genitori, gli adolescenti dagli adulti, individui e personalità comuni gli uni dalle altre. E Kuroda, nonostante gli sforzi, non sarà esente da tale coinvolgimento. Si incontrano nuovamente famiglie interrotte, anche se l’autore sembra più interessato alla descrizione di un disagio che permea l’universo adolescenziale, collocandosi su posizioni affini a quelle di registi come Iwai Shunji, Toyoda Toshiaki e Shiota Akihiko.

Nel tratteggiare i suicidi, l’autore acuisce la drammaticità portandola sui binari del caricaturale, sferzando il tratto gore grazie alla giustapposizione di situazioni comiche e grottesche intrise di efferata violenza. In rapida sequenza, assistiamo ad un gruppo di amiche che si impicca, una coppia di cabarettisti che si pugnala al collo, una madre che tagliando il daikon in cucina si affetta ripetutamente e volontariamente una mano come se nulla stesse accadendo. Una realtà ribaltata ed irrazionale che il detective non riuscirà a tenere distante dalla propria famiglia, un mondo in cui si annulla la sensibilità, la percezione di se stessi, della vita, della salvaguardia del proprio corpo.

Consumismo e culture giovanili impregnate di simbolismi vuoti, di marionette televisive idolatrate, come il gruppo delle Dessert e il loro video “E-mail me”, tormentone del film. Un collante narrativo da cui tutto sembra avere inizio, assumendo su di sé un carattere virale, generatore di un limbo in cui gli individui si rapportano privi di autentici legami. I media, Internet, e le più diffuse tecnologie di comunicazioni divengono dunque mezzi di alienazione dal reale, distaccamento dal sé. Avvisaglie di un malessere postmoderno che non conosce contenimento, in cui relazioni e contatti si annullano e alla mancanza di interazione comunicazionale si contrappone la scelta del gruppo suicida come sinonimo di unione, appartenenza e confronto. Una posizione rifuggita parzialmente soltanto da Mitsuko; come si evince infatti dalla sequenza conclusiva, persiste nella ragazza l’incapacità di ricevere aiuto da parte del prossimo.

Sono narra con fare un po’ scanzonato e provocatorio, non cerca il dramma (sebbene qualche leggere inflessione compassionevole sia presente, il serale ritorno a casa del detective ne è un esempio), piuttosto lo stupore e vi contrappone lo sbigottimento. Suicide Club è un punto di svolta nella sua carriera, grazie al quale vinse il Premio della Giuria al canadese Fant-Asia Film Festival per il “Most Ground-Breaking Film” all’edizione del 2003. A cavallo con il nuovo millennio, l’autore abbandonò infatti l’art house cinema, il docu-drama e la poesia per rivolgersi al grande pubblico, attraverso una provocazione decisa, un modo di fare cinema sovversivo, che ama l’esibizione aspra, opponendosi al conformismo dell’industria cinematografica del suo paese. [Luca Calderini]

Il film s’inaugura con un suicidio di gruppo, un atto condiviso ed estremo, tanto scioccante quanto privo di giustificazione; una sequenza decisamente coinvolgente che desidera atterrire, colpire il pubblico. Sono mira immediatamente al coinvolgimento emotivo, usando, come spesso accade nel suo cinema, una serie di distonie percettive nel crescendo tensivo del montaggio e dell’azione dei personaggi. La regia alterna una serie di piani oggettivi in campo lungo e piani d’insieme, totali che intendono sancire una scelta condivisa con fermezza e dedizione da un gruppo di studentesse che, tenendosi per mano, si suicida gettandosi sui binari della metropolitana. All’approcciarsi del convoglio, il montaggio velocizza lo scambio dei piani in alternanza, contemporaneamente le studentesse si dispongono in riga, varcano la linea gialla di sicurezza, con sguardo fisso di fronte a loro, ad alta voce intonano una conta e si gettano nel vuoto.

Tale sequenza d’apertura, a cui il film deve molto della sua notorietà, è suggestiva per i suoi accostamenti incongrui che conducono ad una fruizione volutamente distorta e che rappresenteranno nelle opere successive (pensiamo a Strange Circus, Exte e ancora a Cold Fish) una marca stilistica fondamentale del regista. L’incipit funziona non soltanto a livello visivo, grazie ad un gusto perverso dei corpi dilaniati ed un’esibizione del sangue portata all’eccesso e quasi surreale, ma particolarmente per il disorientamento che tende ad indurre. Il segmento è infatti costruito attraverso un attento uso del mezzo tecnico, utilizzando un montaggio che induce aspettativa, i piani d’insieme e la camera a mano del guerrilla shooting – tecnica ereditata dal regista da Satō Hisayasu, che suggerisce immedesimazione e veridicità dell’evento – smorzato ed al contempo sostenuto da una sonorità inesatta, fuori luogo, una melodia di cornamuse quasi celebrativa della messa in scena e della sua tragicità.

Dopo aver ampiamente esibito e caricato l’immagine cinematografica, Sono si sposta però altrove, lavorando sulla sottrazione, sul suggerimento che nega l’esplicitazione e la risoluzione dell’evento. Una metodologia espressiva che l’autore usa nel tratteggiare i passaggi immediatamente successivi, come nella sequenza dei suicidi ambientata nell’ospedale, generativa di spaesamento e realizzata rielaborando alcuni cliché dell’horror tradizionale. Una scelta efficace, che si sposa bene con il generale disordine che impregna la vicenda sia dal punto di vista narrativo che nella sua discontinuità rappresentativa.

La Tokyo di Suicide Club è una metropoli di individui sconnessi, slegati da loro stessi, incapaci di comprendere e di ascoltare il prossimo che sta loro accanto. È un divario crescente, una frattura che separa i bambini dai genitori, gli adolescenti dagli adulti, individui e personalità comuni gli uni dalle altre. E Kuroda, nonostante gli sforzi, non sarà esente da tale coinvolgimento. Si incontrano nuovamente famiglie interrotte, anche se l’autore sembra più interessato alla descrizione di un disagio che permea l’universo adolescenziale, collocandosi su posizioni affini a quelle di registi come Iwai Shunji, Toyoda Toshiaki e Shiota Akihiko.

Nel tratteggiare i suicidi, l’autore acuisce la drammaticità portandola sui binari del caricaturale, sferzando il tratto gore grazie alla giustapposizione di situazioni comiche e grottesche intrise di efferata violenza. In rapida sequenza, assistiamo ad un gruppo di amiche che si impicca, una coppia di cabarettisti che si pugnala al collo, una madre che tagliando il daikon in cucina si affetta ripetutamente e volontariamente una mano come se nulla stesse accadendo. Una realtà ribaltata ed irrazionale che il detective non riuscirà a tenere distante dalla propria famiglia, un mondo in cui si annulla la sensibilità, la percezione di se stessi, della vita, della salvaguardia del proprio corpo.

Consumismo e culture giovanili impregnate di simbolismi vuoti, di marionette televisive idolatrate, come il gruppo delle Dessert e il loro video “E-mail me”, tormentone del film. Un collante narrativo da cui tutto sembra avere inizio, assumendo su di sé un carattere virale, generatore di un limbo in cui gli individui si rapportano privi di autentici legami. I media, Internet, e le più diffuse tecnologie di comunicazioni divengono dunque mezzi di alienazione dal reale, distaccamento dal sé. Avvisaglie di un malessere postmoderno che non conosce contenimento, in cui relazioni e contatti si annullano e alla mancanza di interazione comunicazionale si contrappone la scelta del gruppo suicida come sinonimo di unione, appartenenza e confronto. Una posizione rifuggita parzialmente soltanto da Mitsuko; come si evince infatti dalla sequenza conclusiva, persiste nella ragazza l’incapacità di ricevere aiuto da parte del prossimo.

Sono narra con fare un po’ scanzonato e provocatorio, non cerca il dramma (sebbene qualche leggere inflessione compassionevole sia presente, il serale ritorno a casa del detective ne è un esempio), piuttosto lo stupore e vi contrappone lo sbigottimento. Suicide Club è un punto di svolta nella sua carriera, grazie al quale vinse il Premio della Giuria al canadese Fant-Asia Film Festival per il “Most Ground-Breaking Film” all’edizione del 2003. A cavallo con il nuovo millennio, l’autore abbandonò infatti l’art house cinema, il docu-drama e la poesia per rivolgersi al grande pubblico, attraverso una provocazione decisa, un modo di fare cinema sovversivo, che ama l’esibizione aspra, opponendosi al conformismo dell’industria cinematografica del suo paese. [Luca Calderini]