Un’intervista rara a Wakamatsu Kōji (稀なインタビューと若松孝二, Wakamatsu Kōji, a rare interview

Intervista di Alice Massa a Wakamatsu Kōji *

Abbiamo incontrato Wakamatsu Kōji a Il Vento del Cinema, la manifestazione curata da Enrico Ghezzi che ormai da qualche anno si avvale della splendida cornice dell’isola di Procida (2007).

Ci parla un po’ del suo ultimo film, Jitsuroku – Rengō Sekigun (t.l. Cronache dell’Armata Rossa Unita)?

È un film che avevo in mente di fare da molto tempo. Volevo esplorare lo sviluppo del movimento di protesta e cercare di capire cosa è cambiato negli anni, cosa li ha portati a diventare un movimento armato. Il film parte dal 1960, anno delle prime proteste in seguito al Trattato di Sicurezza tra Stati Uniti e Giappone. Durante quelle proteste, una studentessa dell’Unversità di Tokyo rimase uccisa, e questo innescò molte polemiche e ulteriori proteste. Poi ci fu la guerra in Vietnam, e in quel periodo migliaia e migliaia di persone scesero in piazza a Shinjuku per protestare, tra le altre cose, sul passaggio quotidiano di treni che trasportavano armi che sapevamo sarebbero servite per uccidere delle persone. Nel frattempo in tutto il mondo si sviluppava il movimento studentesco, che fu fondamentale in queste proteste. Il film finisce con gli avvenimenti del 28 febbraio 1972, quando, dopo essersi barricati per giorni in una baita, tutti i superstiti membri dell’Armata Rossa Unita vennero arrestati. Quello che mi interessava era capire come un movimento studentesco sia arrivato al massacro.

È un film che avevo in mente di fare da molto tempo. Volevo esplorare lo sviluppo del movimento di protesta e cercare di capire cosa è cambiato negli anni, cosa li ha portati a diventare un movimento armato. Il film parte dal 1960, anno delle prime proteste in seguito al Trattato di Sicurezza tra Stati Uniti e Giappone. Durante quelle proteste, una studentessa dell’Unversità di Tokyo rimase uccisa, e questo innescò molte polemiche e ulteriori proteste. Poi ci fu la guerra in Vietnam, e in quel periodo migliaia e migliaia di persone scesero in piazza a Shinjuku per protestare, tra le altre cose, sul passaggio quotidiano di treni che trasportavano armi che sapevamo sarebbero servite per uccidere delle persone. Nel frattempo in tutto il mondo si sviluppava il movimento studentesco, che fu fondamentale in queste proteste. Il film finisce con gli avvenimenti del 28 febbraio 1972, quando, dopo essersi barricati per giorni in una baita, tutti i superstiti membri dell’Armata Rossa Unita vennero arrestati. Quello che mi interessava era capire come un movimento studentesco sia arrivato al massacro.Perché un film del genere proprio oggi, a più di 30 anni dall’accaduto?

Perché ormai al giorno d’oggi questa parte della storia giapponese viene dimenticata. Pensa che a scuola spesso non si studia più neanche la guerra mondiale, figuriamoci i movimenti di protesta. Il Giappone di oggi ha dimenticato cosa vuol dire protestare, ha dimenticato che nella sua storia recente ci sono stati dei grandi movimenti di protesta. Quindi mi sono sentito in dovere di lasciare una mia testimonianza, di far sapere al Giappone quello che non sa. Io c’ero, ricordo, e questo film racconta la vera storia di quello che è successo. Ci sono stati dei film, soprattutto televisivi, e anche una bella piece teatrale, sugli avvenimenti di quegli anni, ma erano tutti realizzati dal punto di vista della polizia. Volevo quindi portare un altro punto di vista.

Perché i giapponesi oggi non protestano?

Innanzitutto c’è da dire che oggi le persone sono molto più concentrate su se stesse. Questo è dovuto forse all’influenza della cultura americana, ma anche alle famiglie che mettono molta pressione sui loro figli, cercano di farli viaggiare su binari già stabiliti. Poi c’è il fatto che oggi in Giappone se ti metti a distribuire volantini arriva subito un poliziotto e ti allontana. Le manifestazioni sono subito disperse. Insomma, il Giappone degli anni ’60 era molto più libero di quello di oggi. Parliamoci chiaro. Abbiamo protestato contro la guerra in Vietnam. Adesso non ci sono guerre? Ci sono eccome, c’è l’Afghanistan, c’è l’Iraq, eppure di proteste neanche l’ombra. E in questo c’è sicuramente una responsabilità individuale, ma la colpa è soprattutto della società. Per non parlare del fatto che adesso vogliono addirittura cambiare la costituzione. Hanno passato anni a cercare di aggirare l’articolo che prevede il divieto della formazione di un esercito e adesso pensano bene di cambiarlo. E la gente non dice niente. Il fatto è che ormai, anche tra i politici, sono pochi quelli che hanno vissuto la guerra e che quindi capiscono perché esiste quell’articolo. Se non lo si spiega, questo, se le giovani generazioni non vengono a conoscenza dei presupposti della nostra costituzione, è ovvio che non diranno mai niente.

Sappiamo che l’Armata Rossa Unita nasce dallo sviluppo dell’Armata Rossa Giapponese che proprio in quegli anni aveva spostato il suo interesse a livello internazionale, e che comprendeva anche esponenti del mondo artistico giapponese quali il suo collaboratore e amico Adachi Masao. Che rapporto c’è tra il suo reportage sulla Palestina del ’71, Sekigun-PFLP: sekai sensō sengen (t.l. Armata rossa-PFLF: una dichiarazione mondiale di guerra) e questo suo nuovo film?

Sappiamo che l’Armata Rossa Unita nasce dallo sviluppo dell’Armata Rossa Giapponese che proprio in quegli anni aveva spostato il suo interesse a livello internazionale, e che comprendeva anche esponenti del mondo artistico giapponese quali il suo collaboratore e amico Adachi Masao. Che rapporto c’è tra il suo reportage sulla Palestina del ’71, Sekigun-PFLP: sekai sensō sengen (t.l. Armata rossa-PFLF: una dichiarazione mondiale di guerra) e questo suo nuovo film?Prima di tutto, gli anni erano proprio quelli. Il mio reportage nacque perché Adachi mi propose di farlo. Mi disse che visto che l’attenzione dei media era tutta concentrata sulla guerra in Vietnam, se noi avessimo realizzato un documentario sulla Palestina avremmo potuto poi venderlo alle televisioni e fare un po’ di soldi. Arrivati sul posto, mi accorsi che il suo intento era un altro (ride). Io in quel periodo non sapevo nulla della questione palestinese, e come me molti giapponesi. Quando però cominciai a fare delle ricerche, e a parlare con le persone che di questi movimenti facevano parte, tra le quali anche Shigenobu Fusako, una delle fondatrici dell’Armata Rossa Giapponese, mi resi conto che era assurdo che i giapponesi non sapessero nulla di questa storia, e mi sentii in dovere di raccontarla. Allo stesso modo, anche nel film di oggi mi sento in dovere di raccontare una storia. Quando finii il reportage sulla Palestina, o forse dopo un altro film, ora non ricordo bene, ci fu il tragico epilogo dell’Armata Rossa Unita, che fu seguito in televisione da milioni e milioni di giapponesi, perché fu la prima volta che le troupe televisive seguirono e trasmisero in diretta non-stop un fatto di cronaca.

Ci parli adesso delle vicissitudini produttive di Jitsuroku – Rengō sekigun.

Come puoi immaginare, nessun produttore al giorno d’oggi è disposto a sborsare un centesimo per un film del genere. Il film è totalmente autofinanziato. La musica, firmata da Jim O’Rurke (ex chitarrista dei Sonic Youth, N.d.T.), è stata composta “a titolo gratuito”. Fortunatamente è un mio grande fan. Sostiene di aver visto Ecstasy of the Angels (Tenshi no kōkotsu, 1972) duecento volte. Io non so se credergli.

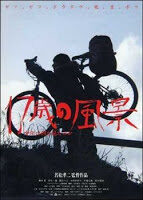

Come puoi immaginare, nessun produttore al giorno d’oggi è disposto a sborsare un centesimo per un film del genere. Il film è totalmente autofinanziato. La musica, firmata da Jim O’Rurke (ex chitarrista dei Sonic Youth, N.d.T.), è stata composta “a titolo gratuito”. Fortunatamente è un mio grande fan. Sostiene di aver visto Ecstasy of the Angels (Tenshi no kōkotsu, 1972) duecento volte. Io non so se credergli.Tornando un attimo a parlare delle giovani generazioni giapponesi, queste erano il tema anche del suo film precedente, 17 sai no fūkei– shonen ha nani wo mita no ka (t.l. Veduta dei 17 anni – Cosa ha visto il ragazzo?), presentato al Torino Film Festival del 2005.

Sì, è vero. D’altra parte i giovani sono sempre stati il mio interesse principale. Anche questo nuovo film in fondo parla di giovani. 17 sai non fūkei raccontava di un ragazzo, un diciassettenne appunto, che dopo aver ucciso la madre scappava verso nord con la sua bicicletta. L’ispirazione mi venne da un fatto di cronaca, in cui appunto un ragazzino scappava in bicicletta dopo l’omicidio della madre e veniva poi arrestato dopo una ventina di giorni. In quel film la domanda retorica del titolo recita “che cosa ha visto il ragazzo?”, ed è proprio quello che mi sono proposto di cercare di capire. Durante il suo viaggio/fuga il ragazzo incontra degli esponenti della società giapponese con i quali ha uno scambio, e questo lo fa cambiare. Ad esempio, incontra una anziana signora coreana che era stata portata in Giappone durante la guerra come schiava del sesso: al giorno d’oggi sono in molti a non sapere che esistono delle persone che hanno subito queste umiliazioni. Ed è importante dirlo. Il ragazzo me lo immagino come un tipico esponente della giovanissima generazione: frustrato da un futuro già deciso per lui dai suoi genitori che lo trattano come se fosse un giocattolo. A un certo punto questa frustrazione deve esplodere, è naturale. E in una generazione che non ha mai vissuto la guerra e la violenza, per la quale è normale avere tutto, che nei videogiochi uccide persone che poi se si ricomincia a giocare sono ancora vive, è ovvio che il valore della vita sia completamente distorto. La vita non è un gioco, la guerra non è un gioco, questo dovrebbe essere ovvio ma non lo è.

Sì, è vero. D’altra parte i giovani sono sempre stati il mio interesse principale. Anche questo nuovo film in fondo parla di giovani. 17 sai non fūkei raccontava di un ragazzo, un diciassettenne appunto, che dopo aver ucciso la madre scappava verso nord con la sua bicicletta. L’ispirazione mi venne da un fatto di cronaca, in cui appunto un ragazzino scappava in bicicletta dopo l’omicidio della madre e veniva poi arrestato dopo una ventina di giorni. In quel film la domanda retorica del titolo recita “che cosa ha visto il ragazzo?”, ed è proprio quello che mi sono proposto di cercare di capire. Durante il suo viaggio/fuga il ragazzo incontra degli esponenti della società giapponese con i quali ha uno scambio, e questo lo fa cambiare. Ad esempio, incontra una anziana signora coreana che era stata portata in Giappone durante la guerra come schiava del sesso: al giorno d’oggi sono in molti a non sapere che esistono delle persone che hanno subito queste umiliazioni. Ed è importante dirlo. Il ragazzo me lo immagino come un tipico esponente della giovanissima generazione: frustrato da un futuro già deciso per lui dai suoi genitori che lo trattano come se fosse un giocattolo. A un certo punto questa frustrazione deve esplodere, è naturale. E in una generazione che non ha mai vissuto la guerra e la violenza, per la quale è normale avere tutto, che nei videogiochi uccide persone che poi se si ricomincia a giocare sono ancora vive, è ovvio che il valore della vita sia completamente distorto. La vita non è un gioco, la guerra non è un gioco, questo dovrebbe essere ovvio ma non lo è.Il tema di questa edizione de Il Vento del Cinema è “afterlife”. Cosa ne pensa?

In Giappone tendenzialmente siamo buddisti, e quindi crediamo che dopo la morte ci sia semplicemente un’altra vita, ma senza la coscienza della precedente. Insomma, ad essere sincero non ho idea di cosa ci sia dopo la morte, ma sono convinto che se anche ci fosse qualcosa non ne avrei coscienza in quel momento, quindi devo dire che la cosa non mi interessa particolarmente. Per quanto ne so, tra di noi potrebbero esserci delle persone che sono già morte un sacco di volte, o ci potrebbero essere le loro anime: non lo sapremo mai. A me interessa quello che succede in questa vita. Una forma di “eternità” ad esempio, può essere il cinema stesso. In questa manifestazione vengono proiettati quattro dei miei film piuttosto vecchi, e da quando li ho realizzati sono passati più di trent’anni. Magari tra 100 anni ci sarà ancora qualcuno che li proietterà, e a quel punto ovviamente io sarò morto, ma i film ci saranno ancora. Non è eternità questa?

Come nasce un suo film?

Di solito l’idea nasce da una notizia, da un fatto, da un evento. Può anche essere un trafiletto in ultima pagina sul giornale, come per Okosareta hakui (Angeli Violati, 1967). Lessi sul giornale di quello studente di Chicago che aveva ucciso tutte quelle infermiere salvandone una, e la cosa mi colpì molto. Quello che non riuscivo a spiegarmi non era solo il fatto che le avesse uccise, ma il perché ne avesse salvata una, e perché proprio lei. Così, subito dopo le riprese di un mio film precedente, senza neanche spostarmi dalla location, chiamai Kara Jūrō e lo girammo in tre giorni con le attrici del film precedente, nell’albergo dove avevamo dormito durante le riprese. Ricordo che il compenso di Kara Jūrō furono tre aragoste.

Di solito l’idea nasce da una notizia, da un fatto, da un evento. Può anche essere un trafiletto in ultima pagina sul giornale, come per Okosareta hakui (Angeli Violati, 1967). Lessi sul giornale di quello studente di Chicago che aveva ucciso tutte quelle infermiere salvandone una, e la cosa mi colpì molto. Quello che non riuscivo a spiegarmi non era solo il fatto che le avesse uccise, ma il perché ne avesse salvata una, e perché proprio lei. Così, subito dopo le riprese di un mio film precedente, senza neanche spostarmi dalla location, chiamai Kara Jūrō e lo girammo in tre giorni con le attrici del film precedente, nell’albergo dove avevamo dormito durante le riprese. Ricordo che il compenso di Kara Jūrō furono tre aragoste.In questi giorni, a chiunque le chiedesse cosa ne pensasse del cinema giapponese contemporaneo rispondeva che non se ne salva nulla. Poi però ha citato Tsukamoto e Kitano che apprezza seppure per motivi diversi. Che ci dice allora di un grande come Imamura Shōhei?

Sì, in effetti ho avuto sempre molta ammirazione per Imamura. L’ho incontrato varie volte e con lui mi sono sempre trovato molto bene. È stata una grande perdita. I suoi film, per quanto molto diversi dai miei sia dal punto di vista dello stile che dell’intenzione, hanno una forza straordinaria. Takeshi (Kitano, N.d.T.) lo conosco da quando bighellonava per Shinjuku senza fare nulla. Di lui apprezzo il fatto che si diverte a fare quello che fa, che dice quello che vuole dire. Di Tsukamoto invece apprezzo proprio l’approccio al cinema. Dà tutto se stesso per fare il film che vuole fare, ci rimette anche economicamente, fa l’attore per altri registi per fare un po’ di soldi, ma non perde mai di vista l’obiettivo. La differenza tra lui e molti altri registi salta subito all’occhio se pensiamo a una cosa: lui detiene i diritti dei suoi film, moltissimi altri no. Allora perché li fanno? Io penso che per un regista sia fondamentale detenere i diritti dei propri film.

Parliamo adesso dei grandi maestri del cinema giapponese.

Quando ho iniziato a fare cinema, il mio primo obiettivo è stato quello di non fare cinema come avevano fatto loro. Il cinema, come tutte le cose, deve cambiare, deve evolversi, altrimenti non ha senso di esistere. Sono stati dei grandi maestri, ma non sono proprio il mio genere. Di Kurosawa però ho sempre apprezzato la sua visione degli umili, il suo mettersi sempre dal loro punto di vista.

In quel periodo non mi sentivo parte di un gruppo, e anche ora, a posteriori, non credo che sia stato un vero e proprio movimento. Non è per dire, ma credo che molti registi che poi sono stati annoverati nella Nouvelle Vague giapponese abbiano utilizzato molti espedienti che ho introdotto io per primo.

Che ne pensa del cinema di genere?

Per quanto mi riguarda non esiste. Io quando faccio un film voglio esprimere qualcosa. Poi il film prende forma e diventa quello che diventa. Ma se ci pensi bene, i miei film non appartengono mai a un genere preciso. Il cinema di genere contemporaneo non è altro che una grande copia. Va di moda l’horror? Allora tutti fanno film horror. Va di moda il cinema di Hong Kong? E tutti a fare film alla moda di Hong Kong. Ma questo non è neanche cinema.

Il film che non farà mai?

Non farò mai un film yakuza. Non sopporto la connotazione romantica che danno agli yakuza, il codice d’onore e tutte queste stupidaggini. Per esperienza personale, so che tra gli yakuza non ci sono brave persone. Arrivano a diventare yakuza proprio perché non lo sono. I film yakuza sono una finzione.

* Si ringraziano l’autrice dell’intervista e i titolari del sito Neoneiga per la concessione alla ripubblicazione.