Attraverso l’altro: il cinema di Fukada Kōji

di Marcella Leonardi

Prima o poi il mondo dovrà accorgersi di un autore intenso e originale come Fukada Kōji: un regista alla ricerca di una costante ridefinizione di caratteri e destini, innamorato della diversità – somatica, culturale, filosofica – e del caos come forza vitale. Il cinema di Fukada muore e rinasce costantemente: i suoi personaggi fremono di violenza e dolcezza, distruggono per giungere al nucleo più puro della propria fioritura interiore. “L’universo è un nuovo fiore”, scrisse il poeta beat Allen Ginsberg; e similmente per il regista-poeta Fukada, pronto a cogliere gli aspetti più volatili e frementi dei propri personaggi e a sentirne la fragilità, ogni vita contiene l’inquietudine di una nuova stagione.

Autore con una propensione europea, attratto dall’amabilità leggera e al contempo profonda delle sceneggiature di Rohmer (che vive in trasparenza, in particolare, nel vibrante Au Revoir L’été, 2013), appassionato di fantasmi e ombre, di quel portato misterioso di impulsi ancestrali che è proprio di film come Lo Spirito dell’alveare, 1973, di Victor Erice (tra le sue opere di riferimento), Fukada sa illuminare l’innocenza dell’amore (foto 1 e 2) anche quando questo è crudele ed egoista. Nei suo film, gli innamorati sono sempre degli Enfants du Paradis (Carné, 1945) dal linguaggio complice e inaccessibile agli estranei (un’impenetrabilità sentimentale che talvolta Fukada codifica in una lingua straniera, o addirittura nei linguaggio dei segni come in Love Life, 2022); ma più in generale tutti i suoi personaggi sono creature impulsive e profondamente umane, in contatto con l’essenza bruciante del proprio essere. Desideri, aspirazioni possono restare sopiti a lungo, per educazione o per quell’istinto alla sopportazione che è proprio della cultura giapponese: ma nel cinema di Fukada la fiamma torna ad ardere, persino a incendiare gli astanti, affinché la vita non trascorra invano.

In un certo senso si può dire che Fukada sia un ponte tra lo spirito giapponese del passato – quello dei personaggi di Ozu o Naruse, combattuti ma composti, pronti a curvarsi dolcemente per assecondare le intemperie esistenziali – e il forte, irrazionale individualismo che si afferma a partire dagli anni ’60, rifiutando il sacrificio e la “passività color cenere” (secondo le parole di Masumura Yasuzō).

Il suo cinema, a un primo sguardo quieto e meditativo, calato nello splendore di una natura viva e animista (il mare, i cieli dall’azzurro immoto) o nel quotidiano di quartieri e città, rivela un volto sconosciuto, compie spostamenti all’interno dell’ordinata struttura formale e della dinamica tra i personaggi, mostrando una sorta di doppio rovesciato di se stesso: ecco allora che emerge la crisi, la rottura dei fragilissimi equilibri, e gli anonimi protagonisti acquistano vita, colore e libertà. Più questi si liberano della “maschera formale” che uccide i loro desideri, più ci appaiono consumati, laceri ma liberi.

Il percorso di Fukada verso la liberazione dei propri protagonisti si avvale in genere di una presenza estranea, un elemento che spezza l’imitation of life, o finzione di stabilità. La presenza dell’altro diviene corpo alieno, bufera che trascina: si pensi alla figura instabile, ma di una spontaneità nuda e reale, del personaggio di Park, che riporta alla vita l’ex moglie Taeko. Persino la comunicazione “fisica” del linguaggio dei segni (Park è sordomuto) aiuta Taeko a un graduale risveglio del sé e della propria istintività: Taeko, già morta, assorbita nel dolore del lutto, torna a vivere con uno schiaffo e a far vibrare i propri sensi nella pioggia. Affidandosi a Park, la ragazza compie un movimento “per non perdersi”: si allontana dal proprio centro per poterlo riscoprire. Fukada, con inquadrature attente alla collocazione significante dei personaggi nello spazio, ci mostra l’intima connessione tra Park e Taeko, mentre il marito della ragazza è relegato sullo sfondo, in un contesto di esclusione. Un legame di somiglianza (difficile dire se consapevole) unisce Love Life a Happiness of Us Alone (1961) di Matsuyama Zenzō (foto 3 e 4), uno dei primi film incentrati sulla vita familiare di due sordomuti: anche qui, con una composizione analoga, viene messo in risalto il riconoscimento reciproco tra i due personaggi, al punto da astrarli dal resto del mondo.

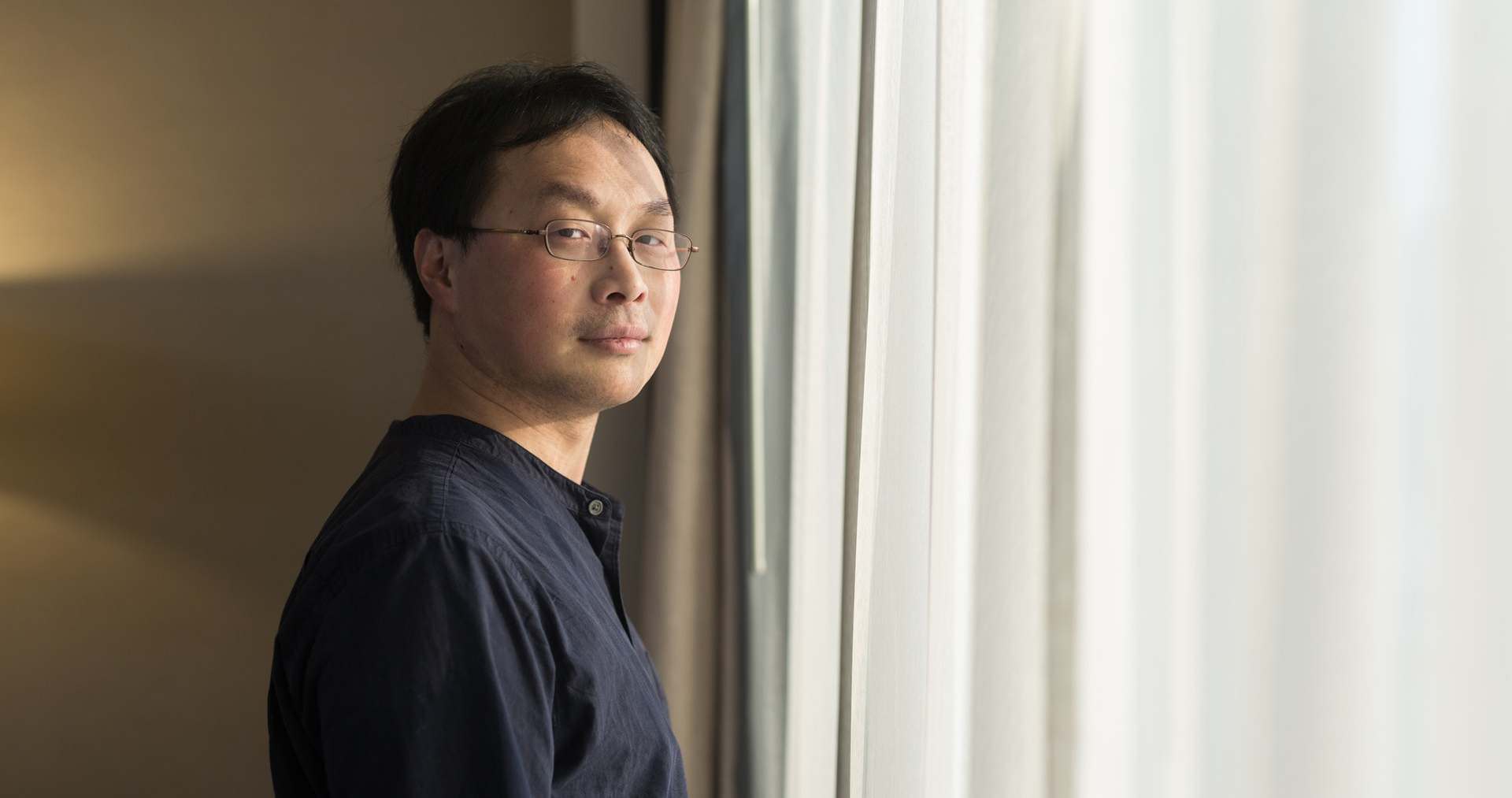

Molto spesso, nel cinema di Fukada, la presenza dell’altro non è solo un agente di liberazione ma anche pericolo concreto, alterazione e fine. La possibilità della morte sembra non turbare il regista, che non la connota negativamente ma la accetta come abbandono e trasformazione, conseguenza del vivere: si pensi alla delicatezza di Inabe (2013, foto 5), colloquio tra fantasmi-in-vita e fantasmi-in-morte, gestito come un minuetto leggerissimo, quasi uno scherzo accentuato dall’uso di voci fuori campo e campi lunghissimi che sottraggono gravitas al reale. Fukada esplicita la messa in scena dell’esistenza, il suo carattere di spettacolo osservabile da occhi estranei (lo spettatore, forse?). In fondo, Powell e Pressburger di Scala al Paradiso (1946) ci avevano già svelato il voyerismo dei morti nei confronti dei vivi.

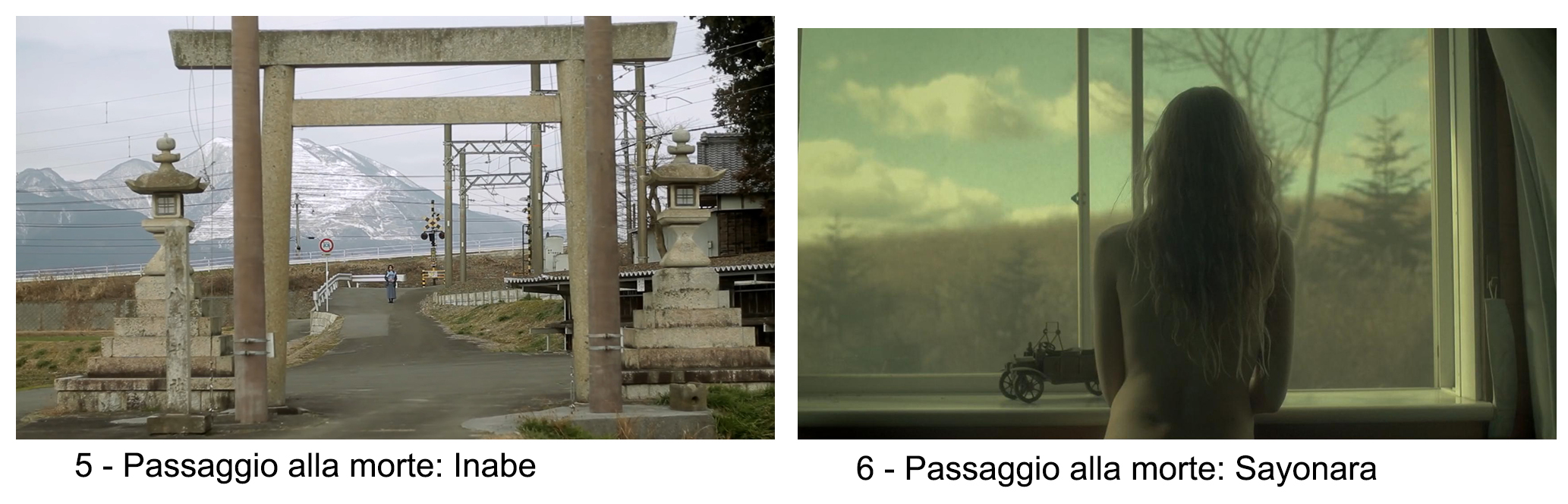

Al passaggio alla morte come stordimento, tramonto del corpo, trasformazione di stato, viene dedicata inoltre la lirica riflessione di Sayonara (2015, foto 6), film dalla qualità sensoriale stuperfacente: i colori della natura sembrano intossicarci e percepiamo il vento sulla pelle. Un’opera anomala, interpretata dalla giovane attrice Bryerly Long (apolide, capace di parlare tre lingue, emblema di quell’universalità cui aspira il regista), che esemplifica in modo radioso l’istinto del cinema di Fukada all’arresa: abbandono del controllo, resa agli impulsi e all’amore, al nostro essere-in-movimento sino alla fine.

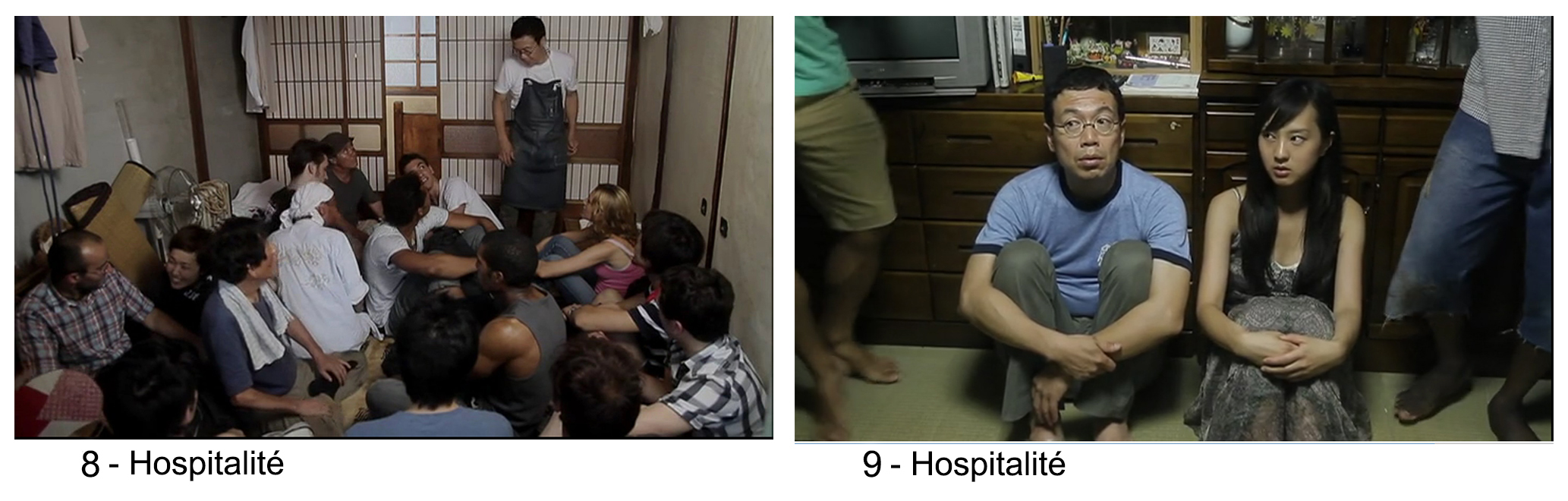

E sempre Bryerly Long è protagonista, assieme a Furutachi Kanji – uno dei volti più singolari, trasformisti e ambigui del cinema di Fukada – di quell’Hospitalité realizzato nel 2010, opera che racchiude, nella sintesi dei suoi 90 minuti e in una struttura episodica, la sostanza della visione del regista, oltre a porre la questione della sua “gentilezza feroce” – quel tocco così intensamente originale, tra delicatezza e violenza, con cui Fukada compone i suoi mondi e ci trascina al loro interno.

Hospitalité è un capolavoro di decostruzione: un film che smonta la propria classicità così come fa a pezzi l’esistenza abitudinaria e repressa di Mikio e Natsuki, coppia che vive ai margini di Tokyo – in un quartiere xenofobo supervisionato da ronde anti-straniero – gestendo una piccola tipografia al piano terra del proprio appartamento. Quello di Mikio e Natsuki è un appartamento “alla Ozu”, con corridoi inquadrati frontalmente, porte laterali e gradi finestre sullo sfondo, dalle quali emerge la luce (un invito alla fuga, alla vita vera). Macchine tipografiche lavorano incessantemente, in automatismo ritmico e disumanizzante che ricorda la fabbrica di seta di Figlio Unico (1936) di Ozu (foto 7).

L’arrivo del misterioso e volgare Kagawa distrugge le rigide geometrie spaziali, la malinconica stasi delle immagini e apre nuove prospettive, oltre a sconvolgere i protagonisti, sconosciuti persino a se stessi. Kagawa porta il sesso, la brutalità, la menzogna, fino a introdurre nell’appartamento nuove presenze: dozzine di ospiti, presunti amici o parenti, provenienti da ogni parte del mondo. L’invasione, imprevista e surreale, genera un ingombro fisico e sonoro che modifica la percezione dello spazio; ogni angolo della casa si fa forma, interpretazione del mondo e linguaggio (foto 8 e 9). Lo stile del film ne è scosso: la macchina da presa “rompe le righe”, lascia la simmetria per abbandonarsi a piani sequenza e straordinari viaggi “orizzontali” tra volti e corpi. Fukada arriva a scatenare un “trenino” festoso tra le stanze, quasi un unico corpo collettivo che si snoda serpentino entrando e uscendo dai margini opposti dell’inquadratura, reinventando un fuori campo brulicante e senza fine. La vecchia abitazione sembra vivificata da questa presenza “parassitica” e anche Mikio e Natsuki, dopo lo sconcerto iniziale, si scoprono creature ludiche, desideranti e traditrici (c’è anche una bellissima scena voyeuristica ripresa attraverso un binocolo). Di fronte al potere di tanto caos, ci si domanda se Aronofsky, per il suo Mother! (2017), non avesse bene in mente il modello di Hospitalité.

La glacialità di Harmonium (2012) e The Man from the Sea (2018) opere che indagano la specularità di bene e male, disseccati da ogni ironia ed elusivi a ogni morale razionale, genera uno smarrimento all’interno della filmografia di Fukada: come se, inerme di fronte alle contraddizioni dell’esistenza, il regista subisse uno stato di afasia, una compulsione a registrare la crudeltà impassibile e bianca del mondo (non è un caso se in entrambi i film gli agenti estranei irrompano con abiti candidi, volti inespressivi o congelati in enigmatici sorrisi, in un’aura di apparente purezza cristologica, foto 10 e 11).

La glacialità di Harmonium (2012) e The Man from the Sea (2018) opere che indagano la specularità di bene e male, disseccati da ogni ironia ed elusivi a ogni morale razionale, genera uno smarrimento all’interno della filmografia di Fukada: come se, inerme di fronte alle contraddizioni dell’esistenza, il regista subisse uno stato di afasia, una compulsione a registrare la crudeltà impassibile e bianca del mondo (non è un caso se in entrambi i film gli agenti estranei irrompano con abiti candidi, volti inespressivi o congelati in enigmatici sorrisi, in un’aura di apparente purezza cristologica, foto 10 e 11).

Al più recente The Real Thing (2020), dalla fluvialità trascinante, luminosa di emozioni e colpi di scena, il regista affida invece il ritorno giocoso alla vita come sorpresa, nomadismo sentimentale, “perdita” di certezze. Sperimentando il formato seriale e applicandolo alla sua filosofia della vita come diramazione e imprevisto, il regista ci consegna una storia che la cinefilia francese sembra aver compreso fino in fondo, ribattezzandola con un titolo dalla forma chiasmatica: Suis-moi je te fuis/Fuis-moi je te suis (Seguimi ti fuggo / Fuggimi ti seguo)

Protagonisti, la donna-incantesimo Ukiyo (nome che significa “Mondo Fluttuante”) e il giovane impiegato Tsuji, presi in un turbine di amour fou, inseguimenti, lacrime e sparizioni. I due si attraggono magneticamente e Tsuji vede in lei, così tragicamente sbagliata e travolgente, the real thing, la cosa vera, la salvezza da una morte normale; si ostina a darle una mano, a pagare i suoi debiti e proteggerla, perché non può farne a meno. A nulla serve l’avviso CAUTION (foto12) del passaggio a livello, che gioca una parte fondamentale nel loro incontro e che tanto ricorda quello di Scattered Clouds (1967) di Naruse, dove similmente gli amanti venivano messi in guardia dalle luci intermittenti: è sufficiente che Ukiyo posi la mano sul cuore di Tsuji (foto 13 e 14) per rinnovare la magia del loro rapporto. In tutta la sua luminosa incoscienza, il cinema di Fukada Kōji ci ricorda le cose per cui vale la pena vivere, con un atto di fede attraverso l’altro che ha valore rivoluzionario.