EUREKA (Yūrika, AOYAMA Shinji, 2000)

SPECIALE YAKUSHO KŌJI

Miglior attore Cannes 2023

di Marcella Leonardi

Concepito come un’esperienza da vivere assieme ai protagonisti, Eureka è uno di quei rari film che interagiscono e si confondono con la vita stessa: nella sua percepibile durata (3 ore e 37 minuti) dona allo spettatore sentimenti e sensazioni sfuggenti e in trasformazione. Si tratta di un’opera che vive e muta, rifiutando astratti ritmi a favore di un dilatato tempo interiore. Aoyama, scomparso a soli 57 anni, ci lascia nella sua intensa carriera (fu regista, musicista, sceneggiatore e critico cinematografico) la testimonianza di un cinema non conforme e coraggiosamente instabile, aderente al vero ma anche sottilmente al lavoro sulla realtà, per estrarre una comune radice di esperienza umana, in forme personali ed artisticamente originali.

La vita di Makoto, conducente di autobus nella prefettura di Kyūshū, viene sconvolta dopo che uno psicopatico stermina tutti i passeggeri durante il suo turno. Gli unici superstiti, oltre lui, sono i giovanissimi Naoki e Kozue, fratello e sorella. Il trauma per l’esperienza porta i tre a separarsi dalle rispettive comunità e a vivere da emarginati, dapprima in una casa in periferia e poi su un autobus; a loro si aggiunge Akhiko, cugino dei ragazzi. Nel frattempo, una serie di delitti a opera di un serial killer induce un detective a sospettare di Makoto.

Il film si compone di sequenze divise da ellissi e contraddistinte da silenzi eletti a cifra stilistica: ciò che conta, per Aoyama, è nell’immagine e nello stato d’animo che essa contiene; e similmente, tutto ciò che c’è da sapere sugli esseri umani traspare negli sguardi, nei gesti, nell’eloquenza di corpi messi alla prova dal vivere (1).

(1)

(1)

Da vero autore fuori norma, Aoyama inizia il suo film con un incipit folgorante condotto secondo il linguaggio di genere (molto caro all’autore): puro thrilling sussultorio, in un’alternanza di inquadrature ravvicinate e campi lunghissimi. La bellissima sequenza della strage nasce dall’intransigenza di un Aoyama cinefilo e teorico, che sfrutta i codici del cinema – con un ritmo e una gestione dello spazio vertiginosi e dinamici – per prepararci al vuoto spazio-temporale e percettivo del trauma. L’incontro faccia a faccia con la morte ha conseguenze che corrodono la percezione del tempo e intessono le maglie della trama visiva: lo stile si fa dimesso e privo di un “passo” interiore; la ricerca di una “forma” si affianca all’erranza dei protagonisti.

Nei giorni seguenti allo shock, Makoto crolla emotivamente e trattiene nel corpo (che si ammala) la corrosione dell’anima. Il suo sguardo cova una luce cupa, la parola si fa balbettìo, incerta. L’uomo interrompe consapevolmente il suo dialogo razionale col mondo. Questa rottura è ancor più radicale nei piccoli Naoko e Azumi, che si isolano in una completa afasia verbale ed emotiva. Aoyama si assume la responsabilità morale di condividere, assieme ai protagonisti, la strada verso una guarigione possibile. E forse la ragione della particolarità cromatica – un tono seppia che attenua le emozioni e toglie violenza al rosso del sangue – è proprio la percezione di una convalescenza, uno stato di confine tra la vita e la morte, in cui sentirsi viaggiatori o alieni in una terra sconosciuta. (La splendida fotografia, spirituale e disincarnata, è di Tamura Masaki, 2).

(2)

(2)

Il regista fa delle scelte ben precise per accentuare il senso di estraneità – ad esempio, le inquadrature della cabina del bus “imitano” l’interno di una navicella spaziale (3 e 4); umoristicamente, Aoyama fa del viaggio la metafora di una fantascienza del vivere.

La ricerca di una trascendenza che informi le cose, illuminandole di senso, non impedisce al regista di abbandonarsi, lungo il drammatico tragitto, a momenti di leggerezza. Non solo assistiamo a impercettibili tenerezze tra Makoto e i giovani Naoki e Kozue, inselvatichiti e resi quasi emotivamente sterili dal trauma; ma la struttura da road movie, di stampo wendersiano, consente pause ludiche, momenti di serenità familiare, rapidi squarci d’amore. Eureka ha il dono di restituirci la fuggevolezza dell’esperienza umana, ma anche la sua dolcezza. Nonostante la minaccia incombente della morte, attraverso l’ombra di quel killer che esiste dentro e fuori, nel mondo e nell’inconscio, c’è sempre spazio per la bellezza della vita.

(3)

(3)

(4)

(4)

Aoyama semina la nostra visione di dubbi: non solo sull’identità del killer, ma in particolare nei confronti delle figure femminili: a partire dalle lacrime della moglie di Makoto, che racchiude un rimpianto e un non-detto di struggente dolore, fino all’innocenza impassibile e pura di Kozue, che sembra non uscire mai dallo stato infantile. Soprattutto, il regista ci lascia colmi di stupore di fronte a Keiko (5), collega di Makoto, amore inespresso e di ineffabile sensualità (le basta sfilare un sandalo per riempirci di brividi erotici), che diviene fantasma o doppio misterioso.

(5)

(5)

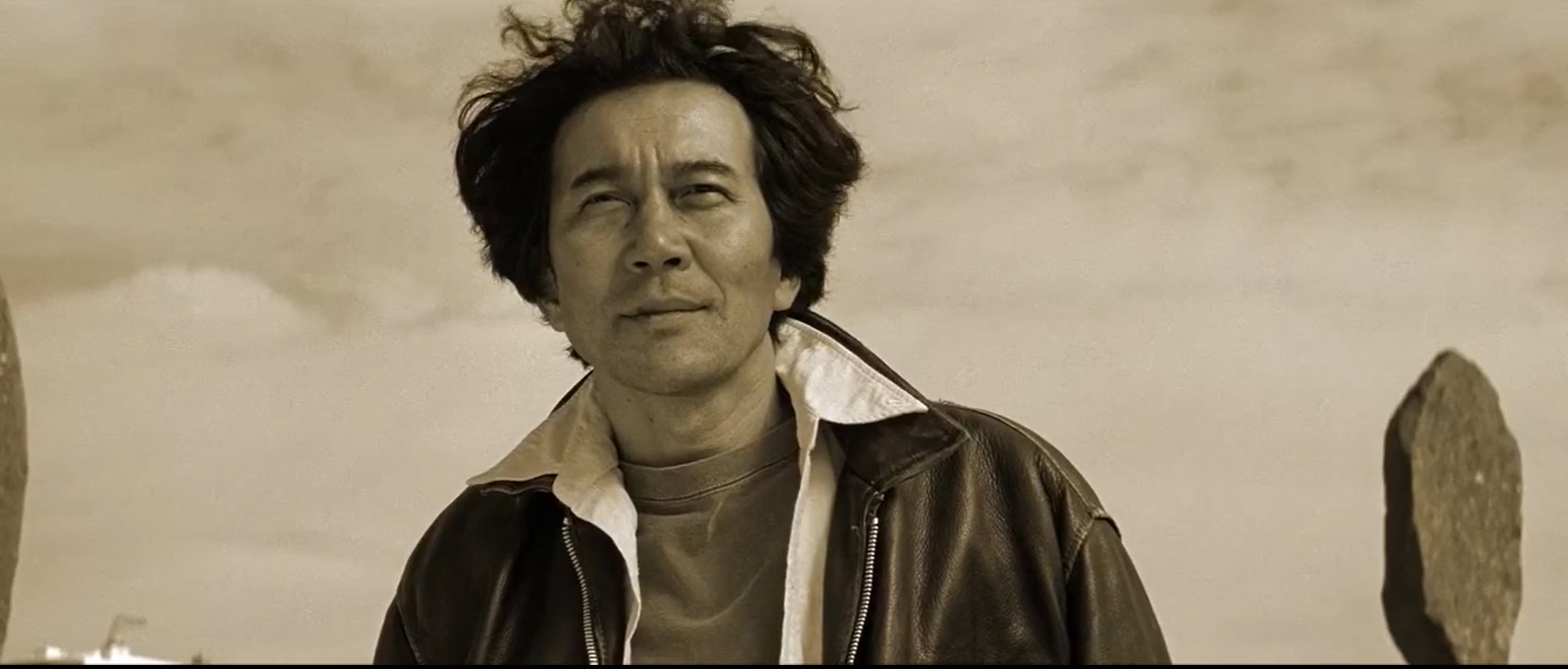

Come Makoto, lo spettatore prova turbamenti, coltiva malesseri o felicità, soffre per coloro che ama. Aoyama guida la sua macchina-cinema e continua a smarrirci nel campi lunghissimi, nei quadri immobili ma frementi, nei primi piani con sguardo in macchina dei suoi protagonisti; e mentre ci domandiamo se quegli occhi sullo schermo stessero davvero guardando noi, l’immagine (come l’amore) fugge. Il miracolo di Eureka è il suo rubarci la vita e restituircela intensificata. Arrivati alla sequenza finale (6, 7), crediamo quasi di respirare la stessa aria di Yakusho Kōji, questo attore raro, in grado di offrire la sostanza più incandescente dell’essere. Il film si chiude, i toni seppia tornano al colore: è tempo di vivere.

(6)

(6)

(7)

(7)

Titolo originale: Yūrika; regia: Aoyama Shinji; sceneggiatura: Aoyama Shinji; montaggio: Aoyama Shinji; fotografia: Tamura Masaki; interpreti e personaggi: Yakusho Kōji (Makoto); Miyazaki Aoi (Kozue); Miyazaki Masaru (Naoki); Shiina Eihi (Keiko); Saitō Yōichiro (Akihiko) produzione: Sento Takenori; prima uscita in Giappone: 20 gennaio 2001; durata: 218; riconoscimenti: Cannes 2000, Candidato alla Palma d’Oro; Premio FIPRESCI e Premio della Giuria Ecumenica ad Aoyama Shinji.